Aménager un terrain, construire ou agrandir sa maison doit toujours se faire dans le respect de la réglementation locale. Auparavant, celle-ci était définie à l'échelle de la commune seule, mais depuis une loi de 2020, cette compétence a été transférée aux intercommunalités. Pour nous, c'est donc l'EPT Paris Terres d'Envol qui en a désormais la charge et qui a pris soin de respecter les spécificités et sensibilités de chacune des communes au cours des cinq années de réflexions et concertations publiques.

Ce document, qui remplace désormais le PLU communal concilie protection du cadre de vie, réponse à la crise du logement et au défi climatique. Il doit être conforme au SDRIF-E régional, au SCOT métropolitain et aux lois nationales comme Climat et Résilience. Lesquels imposent obligatoirement la construction de 570 000 logements en petite couronne à horizon 2050, la densification autour des gares et des grands axes, la promotion des mobilités durables et la préservation des espaces naturels. Dès lors, les élus drancéens ont été vigilants.

Drancy, commune la plus proche de Paris au sein de l’EPT, a vu ses dernières terres agricoles disparaître au profit d’habitations dès les années 80-90. À l’inverse, Tremblay-en-France, située en lisière du territoire, dispose encore de 550 hectares de zones naturelles, soit dix fois la superficie du parc de Ladoucette. Leur préservation reporte inévitablement la densification sur les communes déjà bâties et mieux équipées en services publics, comme la nôtre. D’où l’importance de fixer des règles toujours plus protectrices pour préserver l’identité de Drancy.

Elles représentent 55 % du territoire drancéen, un chiffre exceptionnel à seulement 5 km de Paris. Avec 36 % de maisons (contre 26 % en Île-de-France), Drancy conserve une structure résidentielle singulière que la Municipalité veut mieux protéger. La fusion des zones (UGa) et (UGb) en une seule zone pavillonnaire (U1) s’accompagne de règles plus strictes et unifiées. Notamment pour chaque parcelle :

- Un logement = 60 m2 minimum (contre 9m2 selon la loi)

- 1,5 place de stationnement par logement (contre 1 auparavant)

- 45 % de pleine terre obligatoire (pas de construction sur et sous le sol)

- 35 % d’emprise au sol au maximum (contre 40 % avant)

- 15 m entre deux constructions sur la même parcelle.

Objectifs : lutter contre la division pavillonnaire, la sur-occupation et les droits à construire aux propriétaires peu scrupuleux friands de rentabilité financière personnelle en dépit du cadre de vie collectif. Rappelons que le maire ne peut refuser un permis de construire si le projet est conforme au PLU ou PLUi. Ces nouvelles exigences visent à rendre économiquement non viables les projets de petits collectifs en zone pavillonnaire. Acquérir un terrain avec pavillon, le détruire pour y construire 5 logements n’est désormais plus rentable pour un promoteur. Car il doit prévoir 8 places de parking souterrain et cela sans déborder de la construction en sous-sol...

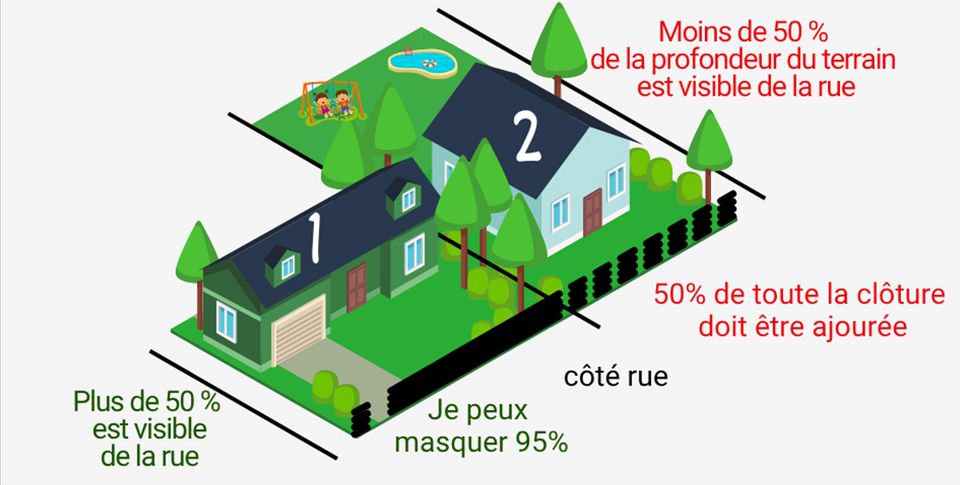

Le PLUi concilie intimité et harmonie du front de rue en réservant l’usage de clôtures entièrement pleines aux seuls pavillons dont le jardin principal donne sur la rue.

Le PLUi favorise les évolutions adaptées aux besoins des familles qui s’agrandissent sans qu'elles ne soient contraintes au déménagement. En zone U1, la surélévation est désormais autorisée sur la totalité de l’emprise du pavillon, y compris si une partie est située dans la marge de recul vis-à-vis de la rue. La hauteur des toitures sera donc plus basse et encadrée (9 m maximum), tout en permettant les aménagements intérieurs.

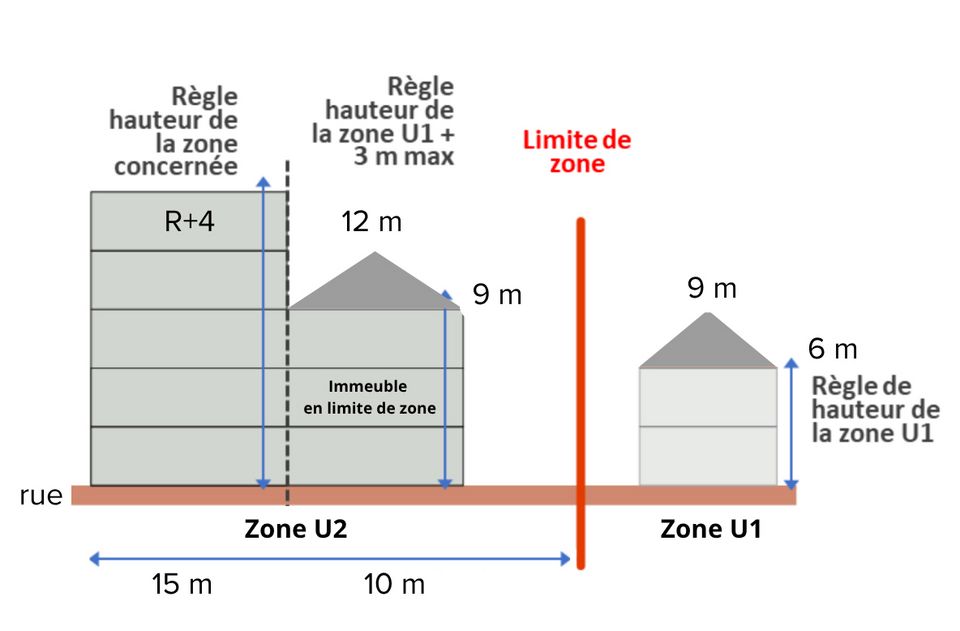

La création d’immeubles avec commerces et services doit rester concentrée uniquement sur les grands axes (zones U2), mais de façon régulée : pas question de construire un immeuble de 4 étages (situé en U2) accolé à une maison (située en U1). Le PLUi impose des transitions douces, pour préserver l’harmonie architecturale et la qualité de vie.

La construction de logements collectifs et d’équipements publics majeurs reste autorisée sur les friches et les anciennes cités HLM comme au Baillet ou à Gaston Roulaud, non loin des futurs gares du Grand Paris Express.

Le PLUi sanctuarise les derniers espaces verts de la ville et impose des exigences nouvelles en matière de pleine terre, y compris en zone dense. Il prévoit aussi la création d’espaces verts, l’agrandissement du parc de Ladoucette, de micro-forêts et favorise les toitures végétalisées.

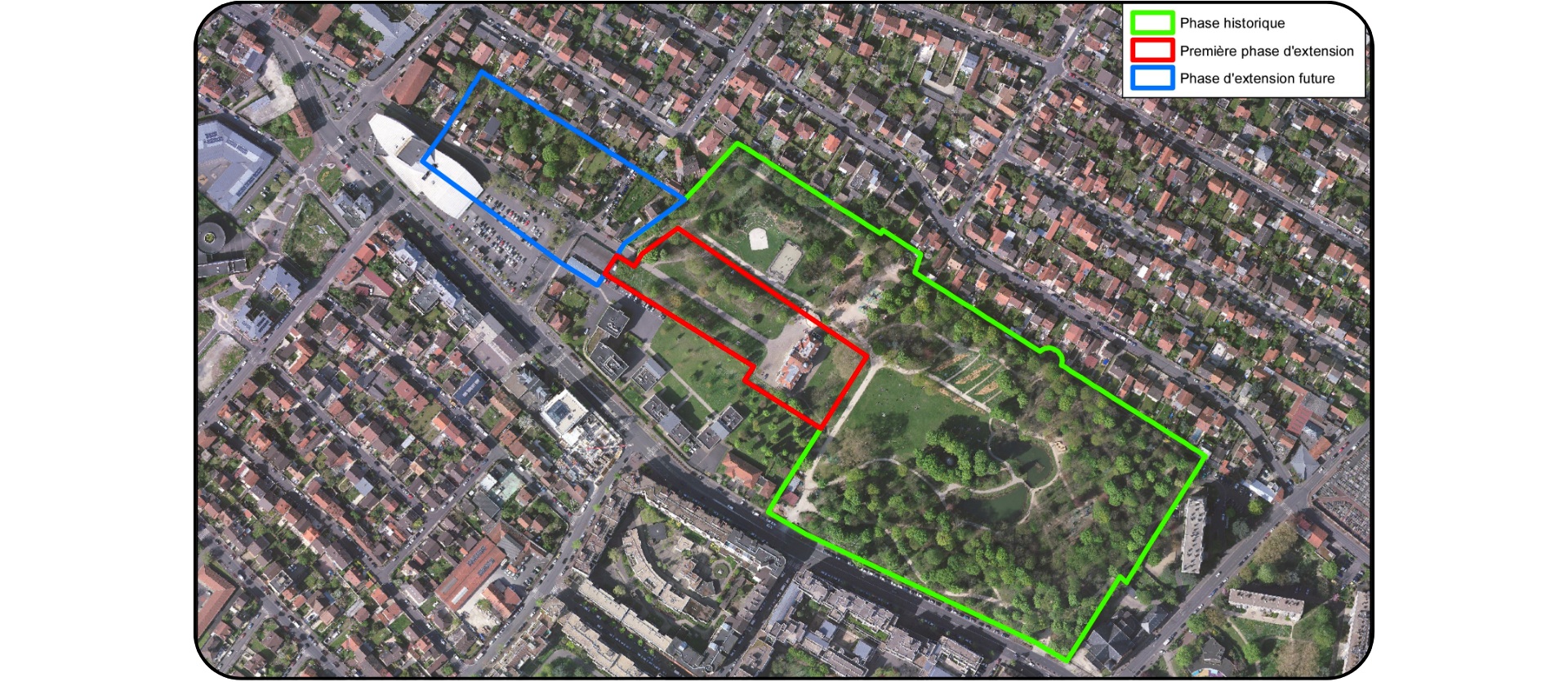

Ci-dessus, un exemple des projets du PLUi : une nouvelle extension de près d'un hectare du parc de Ladoucette pour améliorer la qualité de vie.

Ces trois axes ici exposés visent à préserver l’âme résidentielle de Drancy, à permettre la création de services publics et l’arrivée de nouveaux commerces de qualité sur les artères et à rendre notre ville plus respirable.

25 années de transformation urbaine

Moderniser une ville construite à la hâte dans l’entre-deux-guerres et les Trente Glorieuses est un travail de longue haleine. Disparition des verrues urbaines, rénovation des cités HLM, préservation des des zones pavillonnaires : ces priorités figuraient déjà dans le tout premier PLU municipal, en 2005.

Rome ne s’est pas faite en un jour. Drancy non plus. Dès les années 1920, les promoteurs flairent le potentiel de terrains qu’ils baptisent "Paris Campagne", "Avenir Parisien", "Village Parisien" pour séduire les classes populaires de la capitale. Il fallait construire vite et beaucoup. Des voies sont tracées à la va-vite, sans aucun réseau d’assainissement.

Ces lotissements, devenus quartiers, façonnent aujourd’hui le visage de notre ville. En 1930, Drancy entre dans l’histoire en construisant les premiers gratte-ciels français à la cité de la Muette. Dans les années 1950-70, les grands ensembles s’élèvent pour répondre aux besoins des familles du babyboom et celles vivant dans les bidonvilles.

L’urgence sociale commande, mais les déséquilibres naissent. La Seine-Saint-Denis devient le département le plus pauvre de France. Le mal-logement, l’insécurité et la pauvreté s’y enracinent.

Reconstruire la ville

Une ville se construit, se transforme, se répare aussi. Depuis plus de 25 ans, la municipalité agit pour réconcilier Drancy avec elle-même : reconstruire sans effacer et préserver sans figer. Quand une nouvelle halle de marché et une brasserie voient le jour en bordure d’une place arborée, c’est pour renforcer le cœur commercial des Quatre routes, sur l’avenue, là où la vie économique s’est implantée naturellement. Et non rue de la Haute-Borne, où le centre-ville artificiel imaginé à la fin des années 1980 n’a jamais vraiment pris et où les problématiques sont toujours nombreuses. Quand un gymnase est intégré au rez-de-chaussée d’un futur immeuble de l’OPH à la cité Gaston Roulaud, c’est pour offrir un nouvel équipement utile aux Drancéens, sans sacrifier les terrains nécessaires à ceux qui ne peuvent ni acheter, ni louer dans le privé. Et lorsque l’ancienne cité Pierre Sémard laisse place à des logements modernes, une école et un gymnase semi-enterré, c’est la même logique qui s’applique : construire utile, intelligemment, pour tous.

À Drancy, on manque de foncier depuis que la ville a été quasiment entièrement bétonnisée par les municipalités de gauche dans les années 1980-90. Notre avenir passe donc par la démolition et reconstruction de verrues urbaines sur nos grands axes, le rachat des friches comme au Baillet où l’Arche, notre futur espace culturel, s’apprête à être inauguré et où un square de 5000 m2, un groupe scolaire et des logements sortent de terre.

La ville, miroir de la société

Urbanisme et société sont indissociables. Les politiques menées en matière d’éducation, de sécurité ou de santé ont, en deux décennies, profondément transformé l’image de Drancy. Combinée à la hausse des prix dans Paris et les communes limitrophes, cette évolution a rendu notre ville bien plus attractive que certaines de ses voisines que les habitants fuient dès qu'ils le peuvent. Face à cette attractivité, la municipalité a choisi de tenir un cap clair : contrôler l’urbanisation en protégeant davantage les zones pavillonnaires et en densifiant raisonnablement sur les grands axes, comme le loi nous le demande.

Le PLUi de 2025 plus restrictif s’inscrit dans cette recherche d’équilibre et dans la continuité des PLU de 2005 et 2018.